Les premières pages sont saisissantes : une langue aux sonorités coupantes pour décrire la manière dont un palmier monumental est attaqué à la tronçonneuse – « la faute aux charançons » dont les larves hideuses, depuis trop longtemps, rongent l’arbre de l’intérieur.

« Et puis, il y a le palmier. Il n’appartient à aucune tribu. Même pas relié aux autres arbres par son ombre. Majestueux, immense, solitaire. On le voyait depuis le bas de la colline et depuis le village au-dessus. Il était l’arbre le plus haut du domaine. Il mesurait vingt-cinq mètres, a dit le père à l’élagueur, il avait cent soixante-cinq ans. Jusqu’au charançon il n’avait pas d’histoire. Il était le palmier. Il était vivant et maintenant il est mort. »

Vue à hauteur d’enfant, la scène est bouleversante, presque traumatisante. Il faut dire que le jardin et les arbres qui le peuplent sont le territoire de Vive. Sensible et observatrice, la petite fille se sent proche de la nature environnante, presque en communion. Elle est particulièrement sensible aux sonorités (avec une prédilection pour les « v » de son prénom), aux mots qui permettent de nommer justement les choses et surtout aux senteurs, une passion qu’elle partage avec son père dont le métier est de sillonner le monde pour collecter des essences qui seront utilisées pour composer des parfums : ylang-ylang, vanille, violette, bergamote… Mais un sentiment d’angoisse plane sur le quotidien de Vive. Sa sensibilité exacerbée pourrait-elle expliquer à elle seule sa panique intérieure ? A-t-elle simplement une empathie, une imagination surdéveloppée ? Ou est-elle, elle aussi, minée de l’intérieur ?

Ces interrogations m’ont taraudée et j’ai tourné les pages. Le temps m’a parfois paru long. La langue est belle et synesthésique, mais elle agit comme un brouillard : une brume parfumée, saturée de détails, dans laquelle je me suis parfois perdue, attendant que l’angoisse prenne une forme, que le roman assume le nœud tapi dans les replis du quotidien. Le fil conducteur m’a paru s’effilocher au fil de scènes en apparence anodines, qui donnent une consistance au malaise de Vive mais dont je ne voyais pas toujours comment elles faisaient progresser l’intrigue.

J’ai eu l’impression de tourner autour d’un cœur qui se dérobe – écho évident au palmier dévoré par quelque chose qu’on ne voit pas, qu’on préfère ne pas nommer et qu’on laisse proliférer. Quand j’ai découvert le dénouement, cette construction m’est rétrospectivement apparue artificielle : comment les parents, voyant Vive s’enfoncer dans les terreurs nocturnes, les paniques et les obsessions, n’ont-ils pas fait le lien avec ce qu’ils savaient ? Leur ambiguïté tout au long du roman m’a laissé un sentiment de béance très frustrant. Valentine Goby cherche peut-être à suggérer que le déni, la minimisation, la gêne, le tabou sont des forces aussi nuisibles qu’un charançon. J’aurais eu besoin qu’elle l’assume davantage, qu’elle aborde plus directement la cécité des adultes et lui donne une consistance.

Il me semble que Le Palmier vit plus de son atmosphère et de son intensité sensorielle que de son intrigue. Il m’a manqué une charpente narrative plus ferme pour être complètement emportée.

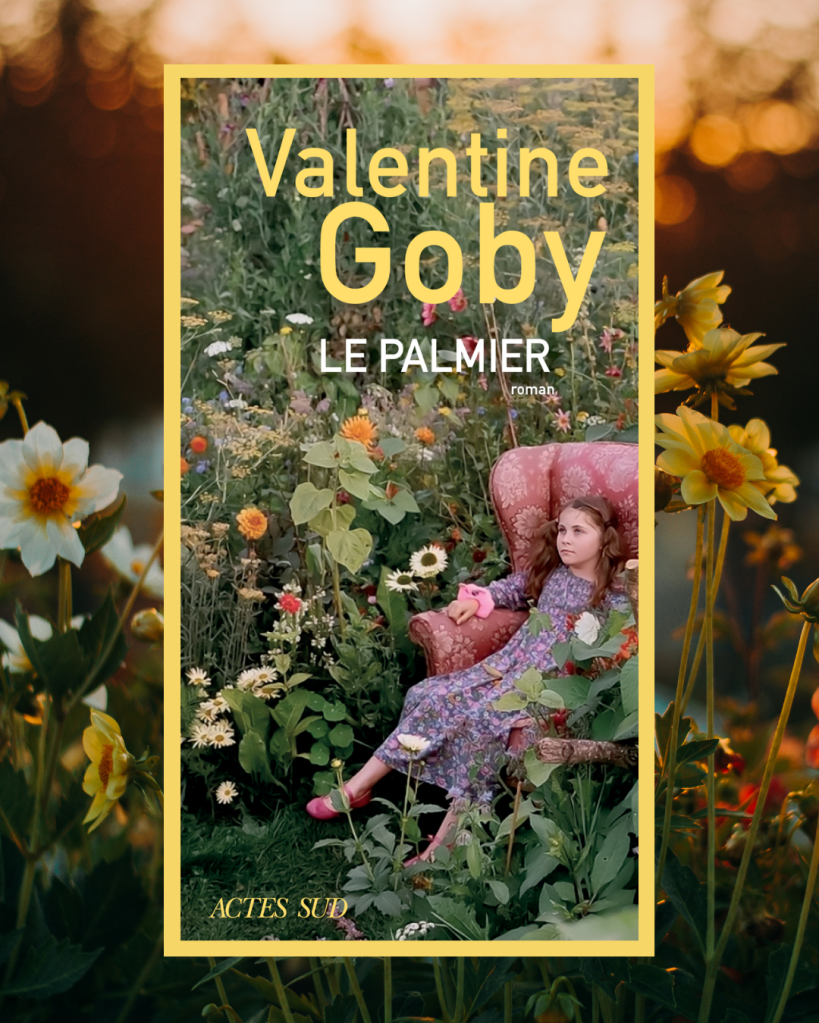

Lu en janvier 2026 – Actes Sud, 22€

Laisser un commentaire